Generalmente, tengo buen humor. Veo lo lleno del vaso medio lleno aunque contenga soda cáustica, me río de mis errores y mañas pese a las caras y comentarios de otros. Pero, a veces…. Dejo en claro que ¡tengo muuucha paciencia pero no toda!

En una cultura de carteles 'piensa positivo', ‘la alegría es contagiosa’ y 'sonríe, es gratis', reclamo mi derecho a enojarme, desesperarme y querer mandar a freír espárragos a quien me sature. Porque sí, me saturan ¡y bastante!.

Cuando esto ocurre, mi educación femenina, occidental y culposa traiciona a mi impulso por desahogarme. Por eso, recurro a palabras vacías, dulcemente hipócritas que me llevan a situaciones como éstas: "Amoroso, -sonrisa de delfín- cómo crees que me molesta plancharte una camisa a las once de la noche, sí ya sé que me quedan mejor que a ti". “Linda preciosa, hijita, quédate a cenar con tus compañeras, no importa. Si yo sólo salí corriendo de la oficina, pasé al supermercado, hice una interminable cola en la caja, estuve en un taco por bajarme a comprar el pan vegano con semillas que comes por la noche y tengo que llegar mañana media hora antes para terminar el informe que dejé inconcluso". ¿De qué sirve esclavizarse con el trabajo si no puedo cenar por lo menos una noche a la semana con mi hija adolescente?

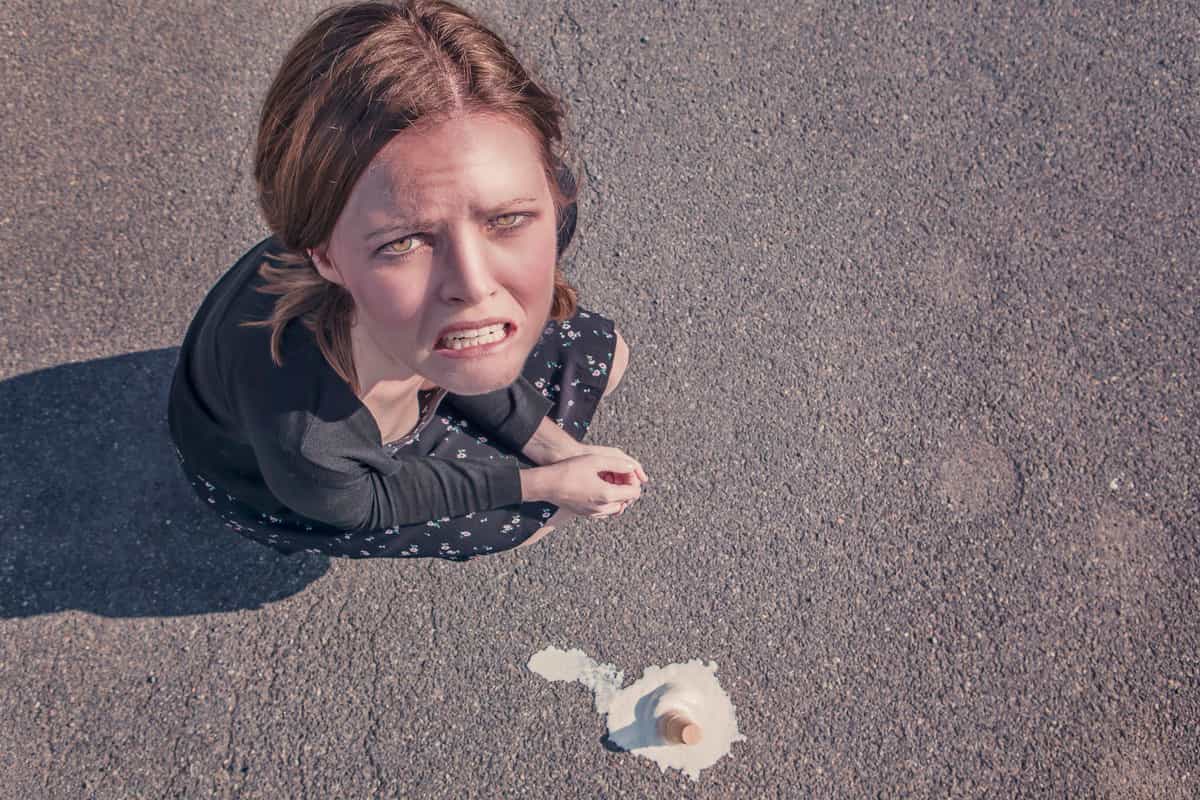

Son esos momentos cuando pierdo la paciencia, el amor, las ganas, el sentido. Me canso. Me cuesta respirar. Me siento sola, quisiera irme muy lejos y no ver a nadie más. Poco a poco, consigo mucha crema y chocolate; compro algo absoluta y exquisitamente inservible; fantaseo con otro esposo, con mi hija que retrocede en el tiempo cual Jimmy Button hasta una edad cuando yo era su mejor panorama. Invento respuestas magníficamente impertinentes a mi jefa, de esas donde la insulto con palabras tan rebuscadas que, en vez de echarme, me da las gracias.

Todo este proceso implica harto tiempo. A veces un par de horas, dependiendo de la sofisticación de mis 'gustitos' de turno. Entonces, siento que respiro más despacio, miro la foto de mi esposo sin rencor, sonrío levemente ante el post de mi hija comiendo pizza con sus amigas y tomo nuevamente el manubrio de mi vida. Recuerdo que mi jefa se viste horrible, que tengo una evaluación laboral impecable y me digo que la próxima vez sí me sentaré a hablar de todo esto con mi marido y le explicaré a mi hija cómo me siento cuando me deja plantada después de un día difícil. Pero la próxima, lo prometo, la próxima.